Emanuel Felke: Der "Lehmpastor" von Bad Sobernheim

Er war studierter Theologe und überzeugter Naturmediziner, Seelsorger von Beruf und Heilkundiger aus Berufung – und wirkte, nach einigen Zwischenstationen, Anfang des 20. Jahrhunderts als eher stiller "Lehmpastor" in Bad Sobernheim: Emanuel Felke. Das kleine Städtchen in der rheinland-pfälzischen Ferienregion Nahe-Glan ist heute das einzige Felkeheilbad Deutschlands.

Felkestadt: Einmalig in Deutschland

Während der laut polternde "Wasserdoktor" von Bad Wörishofen, Sebastian Kneipp, landauf landab bis heute in aller Munde ist und seine Wasseranwendungen hierzulande in Dutzenden Kneippkurorten und -heilbädern praktiziert werden, sollten nur zwei Orte Felkes Namen bis ins 20. und schließlich 21. Jahrhundert tragen.

Das ist zum einen seine letzte Wirkungsstätte Bad Sobernheim. In dem kleinen Hunsrück-Örtchen wirkte der 1856 Geborene ab 1915 über zehn Jahre lang naturmedizinisch, wurde 1923 sogar zum Ehrenbürger. Das beschauliche Lahn-Städtchen Diez eiferte dem ab 1924 nach. Ein Lehmvorkommen unterhalb des Stadtwaldes kam dafür gerade recht. Heute jedoch gibt es das Diezer Felke(kur)bad schon lange nicht mehr. 1990 ging der Betrieb in Konkurs – und die Stadt verlor den erst zwölf Jahre zuvor verliehenen Titel Felkestadt wieder.

Das Ende 1995 offiziell zur Kurstadt ernannte Bad Sobernheim inmitten des Weinanbaugebietes Nahe dagegen hat seinen einstigen Seelsorger (ohne Pastorenstelle) und dessen wohltuende Ideen nicht vergessen. Sie werden dort bis heute von drei privat geführten Kur- und Wellnessbetrieben fortgeführt, die als Felke-Kurhäuser seine Anwendungen praktizieren.

Felkekur: Viel wohltuende Säulen

Die "Felkekur" basiert auf Felkes Idee vom einfachen, naturnahen Leben. Sie fußt dabei auf seinem Ansatz von den vier Säulen bzw. Naturheilmitteln Licht, Luft, Wasser und Erde, genauer gesagt Lehm. Diese mineralreiche Heilerde und ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten stehen im Mittelpunkt der Therapie, etwa als Bäder, Packungen oder Leberwickel. Hinzu kommen eine gesunde, vitaminreiche Ernährung und viel Bewegung. Weitere Teile der Erfolgsgeschichte sind neben Felkes ganzheitlichem Ansatz der achtsame Umgang mit seinen Patienten und der Einsatz homöopathischer Komplexmittel.

Homöopathie und Heilkräuter waren Felke von Kind auf vertraut, schon der Vater hatte ihn und seine sieben Geschwister damit behandelt. Zwar studierte Emanuel Felke Theologie und blieb auch nach Niederlegung seines Pfarramtes 1912 weiter seelsorgerisch für seine Patienten tätig, doch sein Interesse an der Natur und der Heilkunst sollten letztlich seinen Weg bestimmen. Vor allem die Schriften Samuel Hahnemanns, des Begründers der klassischen Homöopathie, hatten es ihm angetan. Felke jedoch ging einen eigenen "komplexen" Weg: Er vereinte verschiedene homöopathische Einzelsubstanzen zu einem Heilmittel, so dass mit nur einem Präparat eine breitere Wirkweise möglich ist und verschiedene Symptome gleichzeitig behandelt werden können.

Der Erfolg gab ihm recht, obwohl er sich – ähnlich wie Sebastian Kneipp – immer wieder mit Kurpfuscher-Anklagen erwehren musste. Seine Anhänger und Patienten schreckte das nicht. In den 1890er Jahren nahm eine regelrechte Felke-Bewegung landauf landab Fahrt auf, es gab unzählige Felke-Vereine und und und. Geblieben ist davon nur Bad Sobernheim als heutiges Zentrum der Felke-Therapie. Dort aber sind seine die Ideen so präsent wie zu seinen Lebzeiten.

Felkes Spuren: Kurzentrum? Wohltuend dezentral!

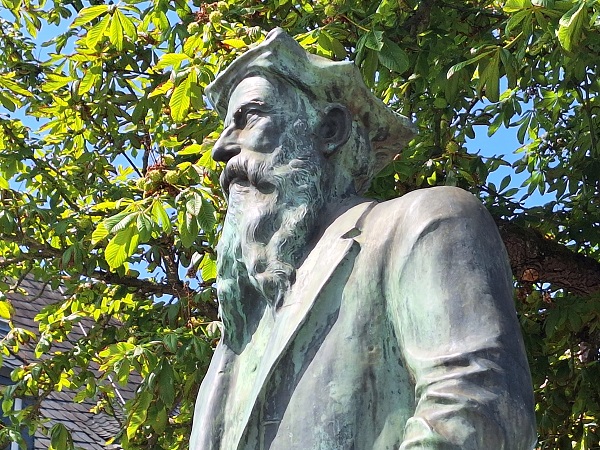

Wer mit der Bahn nach Bad Sobernheim anreist, trifft gleich auf dem Vorplatz auf Felkes Denkmal. Ein kleiner Felkepfad führt von hier durch das Kern-Städtchen, passiert dabei unter anderem zwei ehemalige Wohnhäuser des "Lehmpastors" und seine einstige Praxis.

Zudem gelangt man so zum Heimatmuseum im Priorhof, das nach umfassender Sanierung 2026 wiedereröffnen soll. Dort bildet dann in der neu konzipierten und erweiterten Ausstellung wieder Felkes Leben und Wirken einen großen Schwerpunkt. Schließlich stellt dieses den Grundstein für die Entstehung des hiesigen Kurbetriebs dar und für die Anerkennung Sobernheims zum "Felke-Heilbad" 1989 bzw. zum "Bad" 1995. Auch eine Original-Felkehütte aus seiner vormaligen Wirkungsstätte im niederrheinischen Repelen sowie ein passendes Heilkräutergärtchen gehören zum Gelände.

Wohin einen der Felkepfad jedoch nicht führt, ist ein Kurzentrum. Das war schon zu Felkes Zeiten so, alles war und ist in Bad Sobernheim eher dezentral angelegt. Auch die drei schon erwähnten Kur- und Wellnessbetriebe, wo man bis heute auf Felkes wohltuende Anwendungen setzt, liegen jeder an einem anderen Ende des Kurstädtchens.

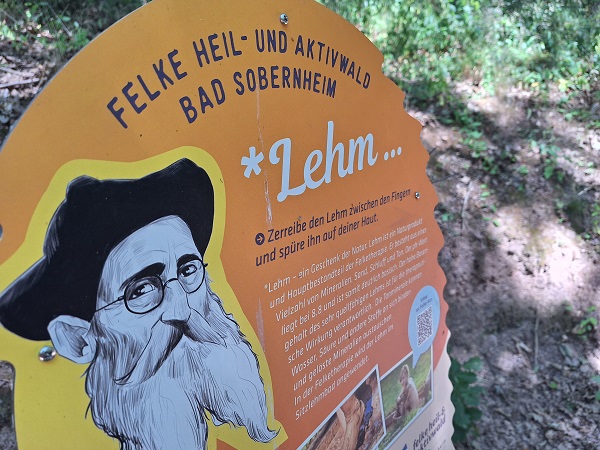

Ein Spa-Hotel etwa liegt im Süden im idyllischen Nachtigallental, an dessen Ende das Rheinland-Pfälzische Freilichtmuseum zu der von Felke so propagierten Bewegung in Luft und Licht einlädt – kleine Geschichtsstunde inklusive. Ein anderes wiederum liegt am nördlich gelegenen Stadtwald Maasberg. Dort macht seit 2023 zudem ein "Felke Heil- und Aktivwald" den Wald, den man laut Felke mit allen Sinnen genießen sollte, auf drei Rundwegen und unterschiedlichste Art erlebbar. Im "Heilwald" wandert man auf Felkes Spuren und kann so die Lehre des Naturheilkundlers neu entdecken sowie die Elemente der Felkekur: Lehm, Licht, Luft, Wasser. Deutlich sportlicher ist der Parcours des "Aktivwaldes". Ergänzt werden beide mit dem barrierefreien "Heilwald für alle", wo es an verschiedenen Stationen um die Sinne geht: ums Hören, Riechen, Sehen und Schmecken.